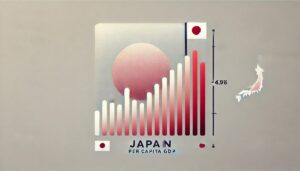

日本の一人当たり名目GDPが主要先進国グループであるG7の中で最下位となったことは、近年報じられた事実として注目されています。

本記事では、この状況が示す基本的な意味合いや、その背景に関連するポイントについて整理します。

深い分析や複雑な要因の掘り下げは行わず、あくまで基礎的な情報に限定して取りまとめます。

句点で改行し、見出しを用いて理解しやすく構成します。

一人当たり名目GDPとは

一人当たり名目GDPとは、国内総生産(GDP)を国全体の人口で割った数値です。

GDPは、ある国の一定期間(通常は1年間)に生み出された付加価値の合計を示す指標であり、国の経済規模を測る代表的なものです。

名目GDPは、物価調整を行わないGDPで、現行の市場価格で測定した数値です。

この名目GDPを人口で割った一人当たり名目GDPは、その国の平均的な経済的豊かさの水準や生活水準の目安となり、国際比較の際によく用いられます。

日本の一人当たり名目GDPがG7最下位であることの意味

G7は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本の7か国からなる先進国グループで、世界経済や国際政治の枠組みで影響力を持つ国々です。

これらの国は経済的にも高水準の生活環境が整っているとされてきました。

しかし、近年の経済データによれば、日本の一人当たり名目GDPはこれらG7諸国の中で最も低い水準となっていると報告されています。

これは、国際比較の観点から見ると、日本の経済規模や豊かさを示す指標が、他の主要先進国よりも劣っていることを意味します。

背景にある要因の一部

経済成長率の鈍化

日本の経済は高度成長期以降、成熟期に入っており、バブル経済崩壊後は長期的な停滞やデフレ傾向が続きました。

この結果、他国と比較しても経済成長率は相対的に低下し、GDP総額が伸び悩む状況が見受けられます。

一人当たり名目GDPは、成長率の勢いが鈍れば国際比較での順位を落としやすくなります。

人口減少と高齢化

日本は少子高齢化が顕著で、総人口が減少傾向にあります。

一人当たり名目GDPは「GDP÷人口」で求められるため、人口動態の変化も大きな影響を及ぼします。

高齢化による生産年齢人口(働き手となる世代)の減少は、労働力不足を招き、生産性の伸び悩みに繋がります。

これが結果的にGDP総額の増加を抑え、一人当たりの経済指標にも影響を与えます。

通貨安と購買力

一人当たり名目GDPを国際比較する際、為替レートの影響も無視できません。

日本円が他の通貨に対して安い状態になると、ドル換算で見た場合の日本の名目GDPは相対的に低く算出されます。

近年、日本円が相対的に弱含む局面が見られたことが、名目GDPをドルベースで比較した際に順位を下げる一因となる可能性があります。

一人当たり名目GDP最下位が示すもの

G7中最下位という事実は、日本の経済的地位が相対的に低下していることを示唆します。

かつての日本は世界第二位の経済大国と呼ばれた時代もありましたが、今やその勢いは他国に及ばず、労働生産性やイノベーションの面で課題があると指摘されています。

一人当たり名目GDPの低迷は、労働市場の硬直性や規制改革の遅れなど、経済成長に関連する複合的な課題を浮き彫りにします。

今後の展望と課題

現状を改善するためには、生産性向上や労働市場改革、技術革新、さらには新たな産業育成を通じた持続的な成長が不可欠です。

また、教育投資の拡充や国際競争力の強化、女性や高齢者の労働参加率向上など、様々な政策手段を組み合わせることが求められます。

一人当たり名目GDPは単純な比較対象であるものの、国民生活の豊かさや社会の多様なニーズに必ずしも直結するわけではありません。

しかし、国際的な尺度として、他国との相対的な位置付けを知る上で有用な指標であることも事実です。

まとめ

今回取り上げた日本の一人当たり名目GDPがG7で最下位という事実は、経済成長の鈍化、人口減少や高齢化、為替レートの影響など、複数の要素が重なった結果として生じています。

これらは、短期的な要因のみならず、中長期的な課題を示すものです。

特に高度な経済分析を行わなくても、基本的な構造要因として、長期的な経済停滞と人口動態の変化が大きく響いていることが見て取れます。

この状況を踏まえ、日本の経済政策や成長戦略がどのように進化していくかに注目が集まっています。